“¿Qué soy yo? Soy igual que las demás: una palabra, una noche fingida y una despedida”. El single que presentaba el primer disco de Cecilia, en 1972, hablaba de rollos de una sola noche, pero su delicada costura urdida con palabras sencillas probablemente distrajo a censores y radioyentes de su mensaje. La inocencia de su aspecto y una dulzura aparente formaron el parapeto tras el que Evangelina Sobredo (1948-1976) fortificó su denuncia sin ocultarla. Cuando se cumplen 70 años del nacimiento de Eva, como la llamaban sus amigos, y alguno menos de la eclosión del mito Cecilia, la misma paradoja sigue empapando su legado. ¿Nos han distraído la voz suave y el prosaísmo de sus versos del poderoso discurrir de una mujer compleja? ¿Hemos enjaulado su música en el imaginario de nuestras madres y abuelas?

“¿Qué soy yo? Soy igual que las demás: una palabra, una noche fingida y una despedida”. El single que presentaba el primer disco de Cecilia, en 1972, hablaba de rollos de una sola noche, pero su delicada costura urdida con palabras sencillas probablemente distrajo a censores y radioyentes de su mensaje. La inocencia de su aspecto y una dulzura aparente formaron el parapeto tras el que Evangelina Sobredo (1948-1976) fortificó su denuncia sin ocultarla. Cuando se cumplen 70 años del nacimiento de Eva, como la llamaban sus amigos, y alguno menos de la eclosión del mito Cecilia, la misma paradoja sigue empapando su legado. ¿Nos han distraído la voz suave y el prosaísmo de sus versos del poderoso discurrir de una mujer compleja? ¿Hemos enjaulado su música en el imaginario de nuestras madres y abuelas?

Para mucha gente, Cecilia es solo un ramito de violetas; para otros tantos, nada más allá de ‘Dama, dama’ (cara B de ‘Fui’, aquel primer single) o ‘Mi querida España’, esa canción de la que nadie ha podido apropiarse aunque se repita la palabra España 18 veces. Cecilia es, claro, mucho más. Vivía unida a su perro Blackie, tenía complejo de fea, cometía faltas de ortografía. Era también una mujer seductora y sufría continuos procesos depresivos. Efervescente en el trato cercano y apocada sobre el escenario, la yuxtaposición de esas Eva y Cecilia casi contradictorias constituye un reto para quien intenta acercarse a su figura.

Evangelina, una entre los ocho hermanos de la familia de un alto diplomático franquista, se crió entre Reino Unido, EE. UU., Portugal, Argel y Jordania, circunstancia que le forjó una visión cosmopolita particular, que muy pronto la distinguió entre los cantautores de su generación. Su infancia y juventud itinerante –se instaló definitivamente en Madrid cuando comenzó la universidad–, además de dotarla de una mirada desacomplejada sobre la España que le era querida, marcó su tendencia anglófila en un momento en que la chanson y sus derivados eran la vara de medida de quienes comenzaban a despuntar.

De hecho, Cecilia cantó antes en inglés que en castellano, y en su primer disco quedan un par de temas en la lengua en que se formó (fue instruida por una monja norteamericana). Simon & Garfunkel, de quienes tomó su nombre artístico, o los Beatles, a los que dedicó el prematuro tema ‘Reuníos’, eran influencias confesas de la cantante, compases prestados sobre los que desarrolló una lírica propia, muy influida por la literatura decimonónica y la poesía del principios de siglo.

Quienes descubrimos sus canciones por vía umbilical, hemos podido caer en la trampa de meterlas indefectiblemente en el cajón de los casetes de música de padres. O más bien, de madres y abuelas. Pero escuchando con atención, bajo la melodiosa voz y los arreglos narcotizantes, sus ideas eran poderosas. Desatendiendo la faceta más hippy y pacifista –aunque sin quitarle mérito– que desarrolla en temas como ‘Una guerra’, ‘El testamento’, ‘Un millón de sueños’ o ‘Soldadito de plomo’, descubrimos una Cecilia sorprendentemente moderna en su acercamiento al ecologismo (‘Mi ciudad’), deliciosamente costumbrista en ‘Nuestro cuarto’ o ‘La primera comunión’; machadiana en ‘Andar’ o socarrona con burguesía y clero (temas tan de su gusto, dejó sin terminar un disco basado en sonetos de Valle-Inclán) en ‘Dama dama’ y ‘Don Roque’.

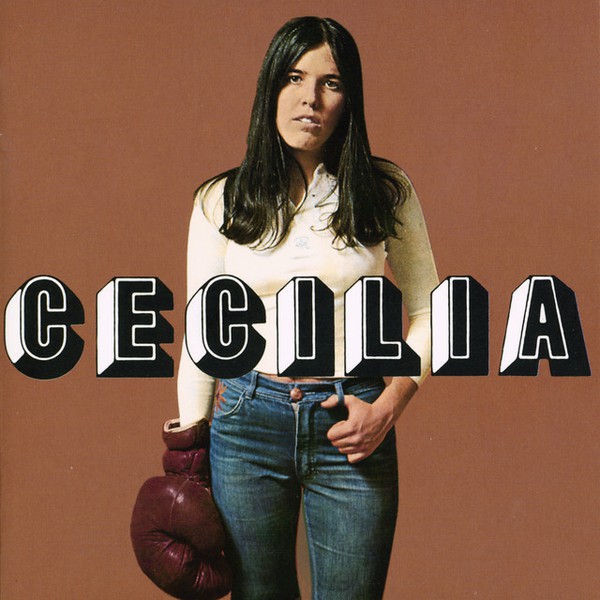

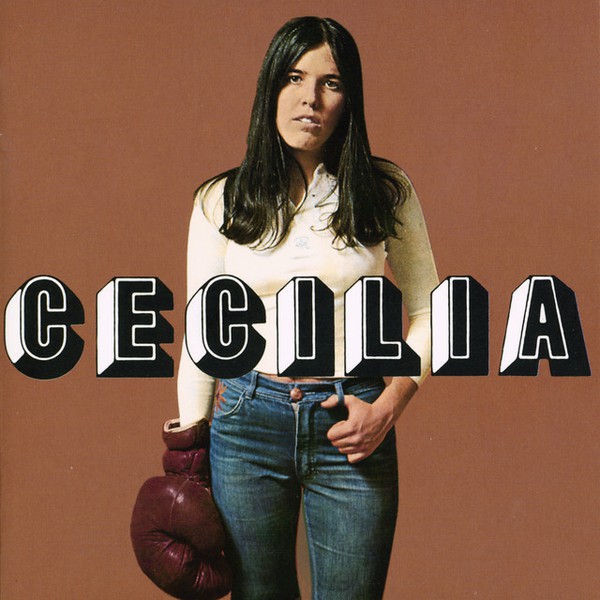

E impregnándolo todo, una conciencia feminista de palabra, obra u omisión. El año de su debut era también el del ‘Yo no soy esa’ de Mari Trini, y todavía faltaba más de una década para el ‘Se nos rompió el amor’ de Rocío Jurado. En ese impasse, Cecilia apareció en la portada de su primer disco con un guante de boxeo, mientras que en sus actuaciones lucía melena lacia y largas chilabas, gusto adquirido en los países árabes en los que había vivido de pequeña. Para el segundo elepé, tensó todavía más hilos de la censura, retando aparecer con un cojín en la tripa simulando un embarazo y titulando el álbum con, a la postre, una de sus más recordadas composiciones, ‘Me quedaré soltera’. Su discográfica, la CBS, recortó la fotografía y sustituyó el nombre por un insípido ‘Cecilia 2’.

Son años en los que cultivó amistad con aquellos cantantes con los que comenzó a bregarse por la geografía española. Dos ejemplos son Julio Iglesias y Miguel Bosé, que siempre han destacado el inmenso sentido del humor de Eva, aunque también la recuerdan como alguien que necesitaba pasar mucho tiempo sola. Sigue poniendo los pelos de punta la presentación de Bosé de su canción ‘Amiga’, dedicada a la cantante, en la que se rompe completamente. Con todo, el auténtico éxito comercial le llega con su tercer –y último– elepé, titulado y presentado con ‘Un ramito de violetas’: una canción extraña, tan narrativa y desencantada como un cuento de Lucia Berlin, con giro de guión y distraído laísmo.

Aunque para siempre asociada a la imagen casi naïf del ramillete floral, otras capas asoman en la que, privados de una carrera más extensa, podemos llamar la Cecilia de plenitud. Sin ir más lejos, esa melancolía que atraviesa muchas de sus letras encuentra su cumbre en la descarnadísima y tristemente premonitoria ‘Si no fuera porque’, donde detalla las razones que le impiden suicidarse –“si no fuera porque es muy triste convertirse en recuerdo, me mataría mañana sin pensar en ello”–, que llegó a versionar Raphael. Entre la fragancia de las violetas y el “me mataría mañana”, la obra de Cecilia serpentea por un abismo cosido a retales.

Ya como artista de primera, participó en el Festival de la OTI con ‘Amor de medianoche’, una canción de Juan Carlos Calderón que no le gustaba nada. Su orquestación pomposa y su letra ñoña no tenían nada que ver con ella, pero no eran tiempos en los que se podía decir que no a la Televisión Española del régimen. Cecilia defendió el tema, sobre el que finalmente sí le permitieron variar en algo las líneas para adaptarlo a su lírica, y quedó segunda. Un reconocimiento que pasó sin pena ni gloria porque, aquel 15 de noviembre de 1975, el país estaba más pendiente de la agonía del dictador. Pocos meses más tarde, en agosto de 1976, era ella misma quien perdía la vida de manera fulminante. De vuelta de un concierto en Galicia, su coche se estrelló con un carro de bueyes que circulaba sin luces en la provincia de Zamora.

Más de 40 años después del accidente, los ecos de Cecilia en la música pop española son intermitentes. Más allá del enorme éxito de la versión de Manzanita en 1981 de ‘Un ramito de violetas’ (la que siguen versionando músicos en el metro), sus canciones se han paseado por voces de tan distinto pedigrí como las de Amaral, Rosario, los ya citados Raphael y Bosé, El canto del loco, Fangoria o más recientemente Fru Katinka, sin que el conocimiento de la discografía de la madrileña parezca tener un verdadero trasvase generacional claro.

Si Cecilia no hubiera reseñado la aportación patria al maldito «club de los 27», no cuesta imaginársela llenando el teatro Olympia de París, de gira por Latinoamérica o incluso en un escenario grande del Primavera Sound, como una Jane Birkin castiza. Su calado popular, sin embargo, permanece en un cierto suspenso. Más allá de los homenajes oficialistas de las anabelenes, o de esfuerzos individuales como la pequeña y emotiva gira que unió a Basia Bulat y María Rodés hace unos años y de la recuperación discográfica del sello Ramalama, el cancionero de Cecilia, que bien podría ser tan canónico como el de los mejores Serrat o el Dúo dinámico, sigue buscando su sitio.

Setenta años después, el puñado –casi literal– de composiciones que Cecilia dejó de este lado del camino no son omnipresentes, pero sí mantienen una incandescencia que se queda dentro de aquellos que se detienen a escucharla, como si más que hacerse fan, uno de Cecilia se iniciara. El caso sigue siendo andar.